(2024/05/27 更新)

細胞性食品として細胞から食肉を作る培養肉等がある。

今回は培養肉の研究に取り組んでいる研究室に焦点を当て、紹介する。

アカデミアの状況は進学先を検討する上で参考にしていただければ幸いだ。

目次

1.東京大学 大学院 情報理工学系研究科/生産技術研究所 竹内昌治 教授

2.東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 清水達也 教授

3.大阪大学 大学院 工学研究科 松崎典弥 教授

4.順天堂大学 大学院 医学研究科 赤澤智宏 教授

5.弘前大学 人文社会科学部 日比野 愛子 教授

6.近畿大学 農学部 生物機能科学科 岡村大治 講師

7.東京都市大学 理工学部 医用工学科 坂口勝久 准教授

8.福井工業大学 環境情報学部 環境食品応用化学科 古澤和也 教授

培養肉の研究一覧

1.東京大学 大学院 情報理工学系研究科/生産技術研究所 竹内昌治 教授

技術編

2021年【世界初の培養サイコロステーキ肉の作製】

日清食品ホールディングスとの共同研究を通じ、筋芽細胞を混合したゲルシートを「積層」することで、「線維構造」を持ち、電気刺激に応じて収縮運動をする「培養サイコロステーキ肉」の実現に世界で初めて成功した。

実際に作られた培養サイコロステーキ肉

論文URL:

https://www.nature.com/articles/s41538-021-00090-7

2023年 【培養肉に中空糸を利用】

中空糸を用いて高度に筋線維が配向したセンチメーター単位の培養肉の作製に成功した。

論文URL:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.09.04.555230v1

事業・出版編

2022年3月31日 【国内初!培養肉を試食】

国内の研究機関で初めて培養肉の試食をする実験を行った。この際、従来の医療品を用いた培養肉研究とは異なり、東京大学で独自に開発した「食用血清」「食用血漿ゲル」を使い、食用可能な素材のみで培養肉を作成した。

参考サイト:

http://www.hybrid.t.u-tokyo.ac.jp/culturedmeat/

https://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/press/2022/202203312003.shtml

2022年12月 【培養肉入門書を発売】

『培養肉とは何か?』を日比野愛子先生と共同して出版した。これは、培養肉の製造に用いられる先端技術、その将来の可能性、そして社会に受け入れられる上での課題等がまとめられている。

書籍URL:

https://www.iwanami.co.jp/book/b616720.html

2.東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 清水達也 教授

技術編

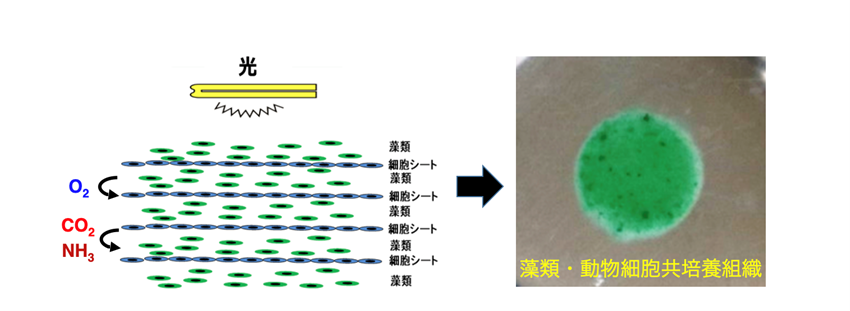

2017年 【細胞シート工学と藻類で分厚い組織を作製】

細胞を単層または数層のシート状にして回収する独自の「細胞シート工学」を用いることで、ハムのような培養肉を実現している。藻類の層と筋芽細胞シートを交互に積層することで分厚い組織を作った。

細胞シート工学で作られたハムような培養肉

論文URL:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282507/

2022年 【牛の細胞を使った細胞シートを作製】

細胞シート技術を使ったscaffold free(足場のない)細胞培養肉を実証した。2017年の研究ではネズミの細胞を使った厚さ160μmの組織を作製したが、牛の筋芽細胞を使い、1.3〜2.7mmの厚い三次元組織を作製した。

論文URL:

https://www.nature.com/articles/s41538-022-00155-1

2019年11月22日 【藻類で培養液を作製】

光と水で生育する「藻類」の抽出液と動物細胞の分泌物からできた培養液を用いることで、低コスト・低環境負荷の培養システムの開発を目指している。そこで、複数の藻類から動物細胞の培養に必要な基本的な栄養素であるグルコース、アミノ酸、ビタミンが抽出可能であることなどを明らかにした。

論文URL:

https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/btpr.2941

2023年10月4日 【持続可能な培養肉生産へ】

窒素固定シアノバクテリアからの水溶性抽出物が筋細胞を増殖するということを発見した。動物由来のものを含まず、窒素汚染の軽減が期待される。

論文URL:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37837752/

3.大阪大学 大学院 工学研究科 松崎典弥 教授

技術編

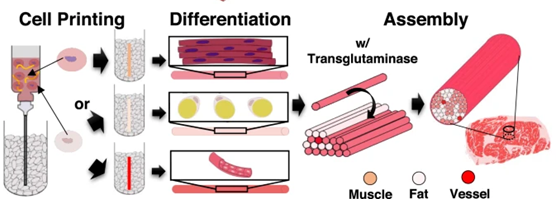

2021年 【肉の構造をテーラーメードで構築】

「筋・脂肪・血管」という異なる線維組織を 3Dプリントで作製し、その後各ファイバーを融合させて組み立てることで培養肉を構築する技術を開発した。これで作られた培養肉はどこから切っても「筋・脂肪・血管」の構造を有する断面になり、また各ファイバーを組み立てて培養肉を作る工程がまるで金太郎飴の製造工程のようなため、この技術は「3D プリント金太郎飴技術」と呼ばれている。 本技術によって肉の複雑な組織構造をテーラーメードで構築できるようになった。

論文URL:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25236-9

2023年7月7日 【竹内研究室と共同で和牛脂肪を模倣】

竹内教授と共同し、培養脂肪と和牛の組成を分析した。そこで培地にオレイン酸を添加したところ、幹細胞の脂肪組成に成功した。この制御可能な脂肪酸組成の達成により、食用ウシ脂肪組織の生産に一歩近づいた。

論文URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006423001801

事業・出版編

2023年3月29日 【培養肉未来創造コンソーシアムの設立】

株式会社島津製作所、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、凸版印刷株式会社、株式会社シグマクシスと協業し、「培養肉未来創造コンソーシアム」の設立を発表した。これは、「3Dバイオプリントによる食用培養肉製造技術の社会実装」を目指す機関だ。工学研究科で2023年2月に、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、凸版印刷株式会社と共同して開所した「培養肉社会実装共同研究講座」※、2019年12月に開所した「大阪大学・島津分析イノベーション協働研究所」が、「培養肉未来創造コンソーシアム」の研究推進拠点である。

※「培養肉社会実装共同研究講座」

松崎研究室の研究成果である3D細胞プリント技術を用いた培養肉作製法の基本技術をさらに発展させ、社会実装を可能にするための技術開発(喫食安全性の確保、コスト低減、大量生産化など)に取り組んでいる。

参考サイト:

https://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/topics/news/15282/

~その他事業~「バイオものづくり革命推進事業」

藤森工業株式会社、TOPPANホールディングス株式会社、株式会社島津製作所の3社が、NEDOが公募した「バイオものづくり革命推進事業」に対して「細胞性和牛肉の社会実装に係る研究開発」を共同提案し、実施予定先として採択された。3社は、2025年を目標に、培養肉を提供するための技術開発に取り組む。その後、2027年度末に2,000ℓスケールの大量培養技術を確立し、喫食可能な細胞培養用培地の大幅なコストダウンの実現、さらに2029年には、社会実装に向けた培養肉製造の事業化、2031年には事業収益化を目指している。

論文URL:

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100246.html

4.順天堂大学 大学院 医学研究科 赤澤智宏 教授

技術編

2021年10月1日 【「肉芽」の作成に成功】

以前より組織幹細胞の分離や細胞の特性の解析に取り組んできたノウハウを活かし、ウシの筋肉から幹細胞としての性質が強い細胞を単離して、培養肉の元となる「肉芽」の作成に成功した。3Dプリンティング等を使わずとも、一つの細胞塊から筋肉と脂肪入りの立体組織が構築できるという点で非常に画期的な成果であり、今後の実用化に向けた大量培養技術の確立が期待される。

参考サイト:

https://www.juntendo.ac.jp/news/20211001-03.html

5.弘前大学 人文社会科学部 日比野愛子 教授

事業・出版編

2023年2月22日 【培養肉の受容調査】

2019年に、日本人の培養肉に対する受容性についてアンケートし、2023年2月22日、培養肉がどの程度社会に浸透しているかについて、論文を発表した。論文によると、世界の食料危機問題に対する意識が培養肉の受容を増加させていることがわかった。

論文URL:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2023.1129868/full

6.近畿大学 農学部 生物機能科学科 岡村大治 講師

技術編

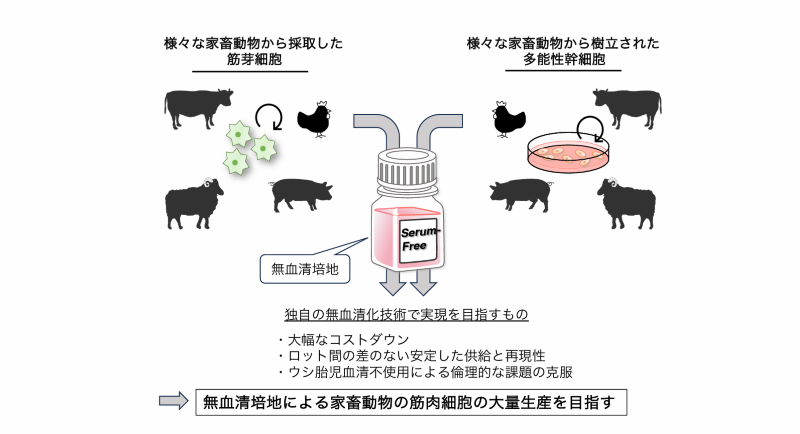

2022年7月20日 【無血清培地の開発】

University of Texas Southwestern Medical Center(米国テキサス州)との共同研究により、様々な臓器・組織由来のがん細胞株を一定期間、安定して培養できる無血清培地を開発した。これに関する論文が米国の科学誌"PLOS ONE"に掲載された。ウシ血清を使用しないことで、様々な物質のがん細胞への影響を精緻に解析することが可能になる。

参考サイト:

https://www.kindai.ac.jp/news-pr/news-release/2022/07/036226.html

論文URL:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0259482

2023年5月12日 【培地添加物の発見】

培養肉の製造に使われる筋芽細胞を低濃度の血清培地でも効率的に増やすことができるデンプン由来添加物「メチル-β-シクロデキストリン」を発見した。これに関する論文が国際的科学誌"Frontiers in Cell and Developmental Biology"に掲載された。これにより、筋芽細胞培養に必要なウシ胎児血清や成長因子による高コストの削減が期待される。

参考サイト:

https://www.kindai.ac.jp/news-pr/news-release/2023/05/038930.html

論文URL:

https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1193634

2024年5月15日 【ES細胞用の無血清培地を開発】

これまで細胞培養で使用されてきたウシ胎児血清を含まない、無血清培地を開発した。これに関する論文が学術出版誌’’Frontiers in Bioengineering and Biotechnology’’に掲載された。ウシ血清を使った培地には倫理的観念や持続可能性への懸念があったが、今回の培地はES細胞等のマウス多能性幹細胞の培養に利用できるため、これらの問題の改善に繋がり、培養肉等の細胞性食品の生産技術確立が期待される。

参考サイト:

https://newscast.jp/news/9584549

論文URL:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2024.1390386/full

7.東京都市大学 理工学部 医用工学科 坂口勝久 准教授

技術編

2022年 【バイオリアクターを用いた細胞大量培養】

スフェロイドやマイクロキャリアビーズの足場を使って、ウシ筋芽細胞の増殖能と分化能について撹拌浮遊培養で調べた成果を論文で発表した。

論文URL:

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seibutsukogaku/100/4/100_100.4_169/_pdf/-char/ja

8.福井工業大学 環境情報学部 環境食品応用化学科 古澤和也 教授

技術編

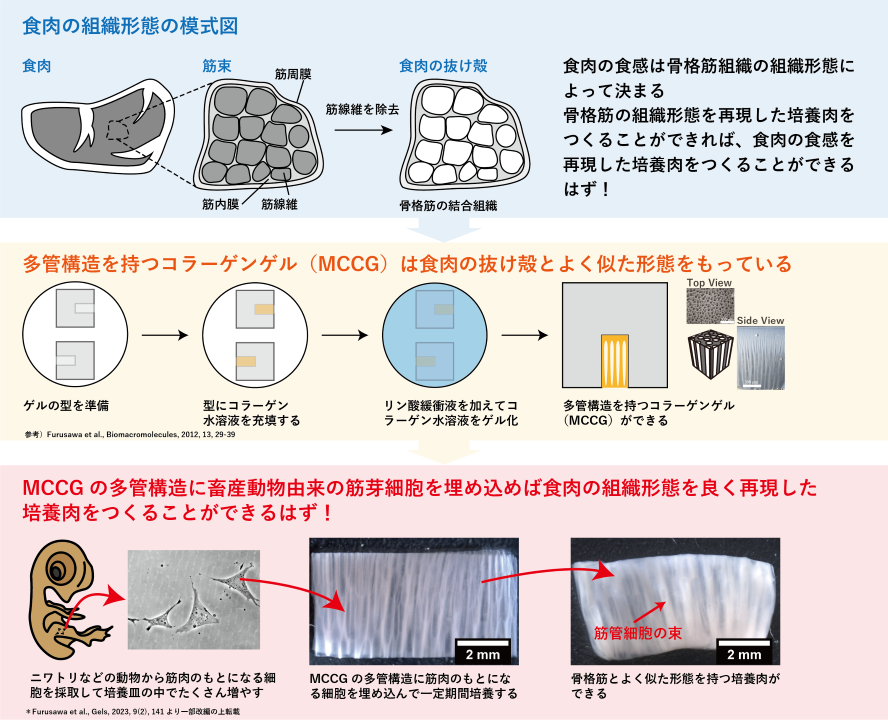

2023年2月8日 【コラーゲンゲルマトリックス中の筋管束からなる人工筋組織を構築】

一方向に配向したマイクロチャネル構造を持つコラーゲンゲル(MCCG)に、ニワトリ胚由来の筋芽細胞様細胞を播種して培養し、再生筋組織(EMT)を構築することで、骨格筋の巨視的形態を再現する手法を発表した。これにより、骨格筋組織の巨視的構造を部分的に再現することに成功した。

論文URL:

https://www.mdpi.com/2310-2861/9/2/141

事業・出版編

2024年3月27日【高校生が培養肉作りを体験】

武生東高校の生徒約7人が培養肉作りを体験した。これは、福井工業大学が定期的に行う出前実験の一環であり、大学の研究を実際に体験できるという取り組みだ。具体的には、まず、ニワトリの筋肉の細胞をコラーゲン水溶液と混ぜ合わせ、これをリン酸緩衝液中にマイクロピペットで流し込むことで、細い糸状の培養肉を作るという実験を行った。高校生にとって培養肉製造技術を身近に感じる貴重な経験となったようだ。

参考サイト:

https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20240327/3050017422.html

(体験したい方はこちらのサイトでお申し込みください。

https://www.fukui-ut.ac.jp/activities/on-lecture/)

※その他掲載を希望される研究者の方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスにご連絡ください。