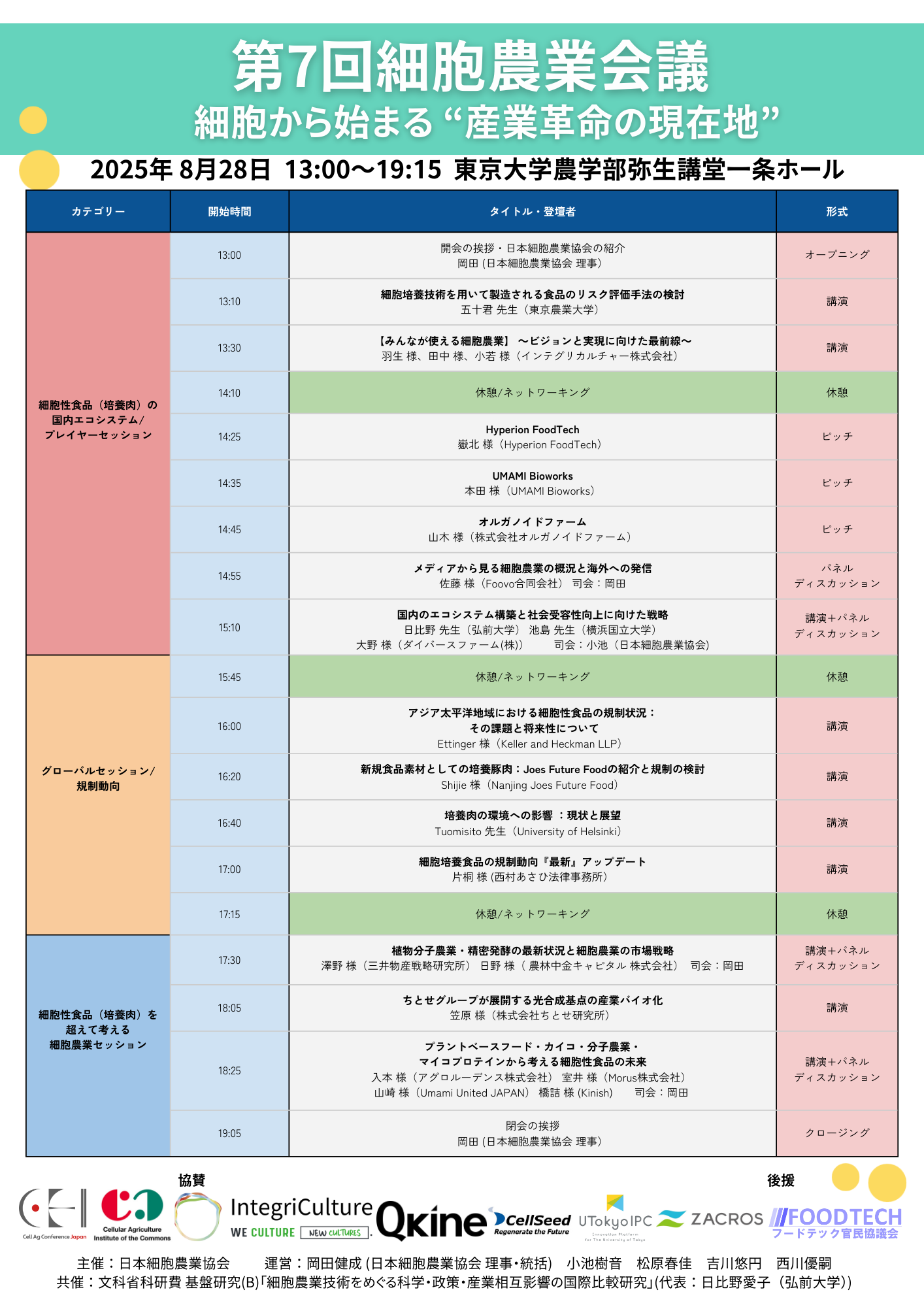

2025年8月28日に東京大学で、細胞性食品(培養肉)や細胞農業をテーマにしたカンファレンス、第7回細胞農業会議(東京文京区・統括 岡田健成 日本細胞農業協会 理事) を開催しました!

チケット:第7回細胞農業会議 チケットサイト

第7回となる今回のテーマは「細胞から始まる“産業革命の現在値”」ということで細胞農業の事業化を見据えた、多くのコンテンツをご用意しました。

本年度より「日本培養食料学会」が設立され、本カンファレンスの翌日に第1回日本培養食料学会が開かれることもあり、本年の細胞農業会議は特に事業開発に注目し、国内外の注目のスタートアップからご講演+パネルディスカッションしていただきました!

今回のご登壇企業様は、半日開催の中でも盛り沢山のラインナップでした。

今年のコンテンツは以下の3つのセッションに分けてお送りいたしました。

- 細胞性食品(培養肉)の国内エコシステム/プレイヤーセッション

- グローバルセッション/規制動向

- 細胞性食品(培養肉)を超えて考える細胞農業セッション

です。

以下、簡単に当日の内容をレポートします。

① 細胞性食品(培養肉)の国内エコシステム/プレイヤーセッション

トップバッターの東京農業大学の五十君先生からは、海外における細胞農業の動向から見える細胞性食品の実用化が報告されました。

続いて、インテグリカルチャー株式会社の三名の登壇者からは、「CulNet System」を活用した小規模事業者による細胞農業への参入可能性が示され、浜野製作所にも所属する小若様からは、マイクロキャリアを使用しないバイオリアクターの開発について紹介されました。

さらに、Hyperion FoodTechの嶽北様、UMAMI Bioworksの本田様、オルガノイドファームの山木様からは、それぞれの事業内容が紹介され、Foovo合同会社の佐藤様からは、弊協会理事の岡田を交えたパネルディスカッションを通じて、海外への情報発信の重要性について議論いただきました。

そして、本セッションの最後には「国内のエコシステム構築と社会受容性向上に向けた戦略」では、弘前大学の日比野先生、横浜国立大学の池島先生、ダイバースファーム株式会社の大野様より研究・事業内容の紹介があり、その後、本コラム筆者である小池を交えたパネルディスカッションにて、産学官連携への期待や、消費者に対する透明性のある細胞農業の情報提供の在り方について活発に議論が行われました。

会場の様子

②グローバルセッション/規制動向

Keller and Heckman LLPのEttinger様からは、アメリカ、シンガポール、イスラエルにおける細胞性食品(培養肉)の承認実績を踏まえ、日本市場への参入に関する考察が示されました。

Nanjing Joes Future FoodのShijie様からは、中国における細胞性食品(培養肉)開発の現状と、安全性評価に関わる課題について報告がありました。

ヘルシンキ大学のTuomisto先生からは、細胞性食品(培養肉)をライフサイクルアセスメント(LCA)の観点から分析した内容が解説されました。

さらに、西村あさひ法律事務所の片桐様からは、日本における細胞農業の規制動向が整理され、本セッション全体として、世界各国と日本の細胞性食品(培養肉)市場を比較できる構成となりました。

③ 細胞性食品(培養肉)を超えて考える細胞農業セッション

三井物産戦略研究所の澤野様と農林中金キャピタル株式会社の日野様からは、精密発酵や植物分子農業に関する市場動向について講演があり、その後、弊協会の岡田を交えたパネルディスカッションにてさらに深掘りが行われました。

続いて、株式会社ちとせ研究所の笠原様より事業内容の紹介がなされました。

最後のセッションでは、アグロルーデンス株式会社の入本様、Morus株式会社の室井様、Umami United JAPANの山崎様、Kinishの橋詰様の4名にご登壇いただき、事業紹介の後、「プラントベースフード・カイコ・分子農業・マイコプロテインから考える細胞性食品の未来」と題したパネルディスカッションが、弊協会の岡田を交えて行われました。本ディスカッションでは、各社のマーケティング手法の違いや、企業間における横のつながりの重要性について活発な意見交換がなされました。

協賛/展示企業様向けに展示ブースが設けられました

参加者の方からは、「細胞性食品(培養肉)だけでなく、マイコプロテインやプラントベースなどの現在商品化している分野の話も聞けて興味深かった」などとお声がけいただきました。

まとめ

本会議は3つのセッションで構成され、日本の細胞農業業界を牽引する研究者やスタートアップによる研究・事業紹介に続き、グローバルな視点から細胞性食品(培養肉)の現状が共有されました。さらに、最後のセッションでは細胞性食品とは異なる視点からの展開が取り上げられ、特に「プラントベースフード・カイコ・分子農業・マイコプロテインから考える細胞性食品の未来」では、すでに国内外で事業を進める4社のマーケティング手法が紹介されました。これらを学ぶことで、細胞性食品(培養肉)の事業化に向けた実現性をより具体的に思案する一歩となったと考えております。

文責:小池樹音