環境問題などの社会課題を背景に、年々世界的に注目度が増す培養肉。日本ではどのような研究がなされているのだろうか。

本協会のコラムでは、そんな日本のの現在地を探るべく、第一線で研究を進める方々へのインタビュー記事を公開していく。

1人目は東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授だ。

日本の培養肉研究の第一人者であり、昨年には食べられる培養肉の開発に成功した。できた肉を試食している様子はNHKでも取り上げられ、話題となった。

そんな竹内教授に、今行っている研究についてや培養肉の未来についてなど、幅広く話を聞いた。

2025年までに100gのステーキを

ーはじめに、現在竹内教授がされている培養肉の研究について教えてください。

まず大枠について説明させてください。

今、日本の培養肉研究は主にJST(科学技術振興機構)の未来社会創造事業という大きなプロジェクトの中の一つのテーマとして、「2025年までに100g大のステーキ肉を作る」という目標のもと進められています。

私がリーダーではあるのですが、これには他の大学や日清食品HDといった企業も参画しています。

例えば、東京女子医科大学の清水教授は藻類を用いた培養液の開発を、大阪大学の松崎教授は脂肪細胞の研究を進めています。早稲田大学の坂口准教授や筑波大学の石川教授は大量培養について、弘前大学の日比野教授は社会受容性についての研究をなさっています。

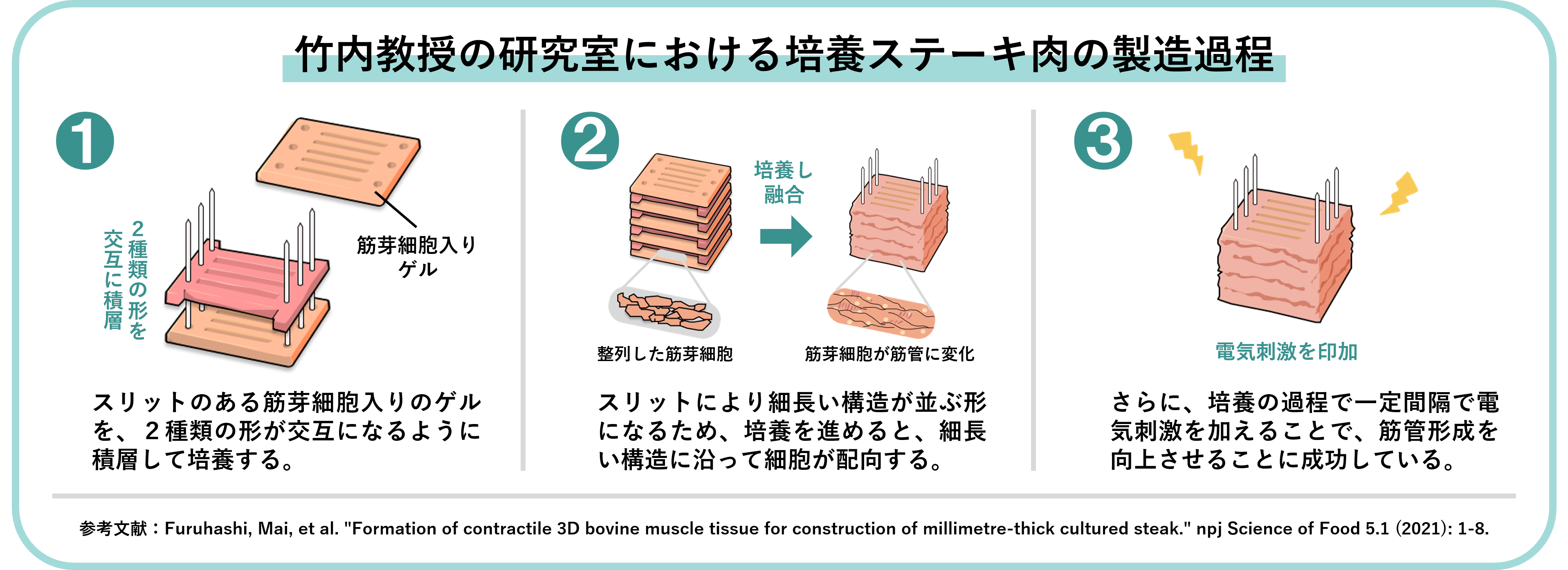

その中で、我々は3次元の組織をいかに作るかということに注力しています。この先2年くらいで、7cm×7cm×2cmの培養肉を作ろうというのが今の目標になっています。

分厚い組織を作ろうとすると、中まで養分を供給することが難しくなるんですよ。将来的には本来の肉にあるような血管まで作り込んでいきたいのですが、今は血管の代わりになる管のようなものを肉の中に作って養分を供給させようとしています。

また、どういう味か知らなければその後の研究開発もできないと考え、「とりあえず食べられる培養肉をつくる」ということも意識してきました。

そこで問題になったのは培養液でした。細胞を培養するのに必要な培養液は主に「基礎培地」と「血清成分」からできています。そのうち通常の研究で用いられる血清成分は基本的に医薬品に分類されており、食べることを想定されていないんですね。つまり、それを使用すると実際に食べることが難しくなってしまう。

ですので、我々は牛の血液から血清を取り出し培養液を開発するなどし、試食まで漕ぎ着くことができたのです。

ーいつ頃から研究を始められたのですか?

実際に始めたのは2017年ですが、構想としては2007年ごろからありました。その頃からかなり興味があって、自分の子供にも「お父さんはお肉を作るよ」と宣言していたくらいです。笑

しかし、その頃はまだ注目度も全くなく、企業に話に行っても「面白いですね」とだけ言われて終わってしまい研究費がなかなか取れませんでした。

そんな中でも、2010年ごろから「細胞を作ったものづくり」として研究費をいただけるようになったので、そこで筋組織を三次元培養する研究は進めていました。また、メディアなどではよく培養肉のことについて話していましたね。

そしてついに2017年に日清食品HDから連絡をいただき、研究を始めることができたという流れですね。

培養肉は思ったより歯応えがあった

ー培養肉を実際に食べられた様子は。改めて実際に食べた感想を教えていただけますか?

食感については、ウィダーインゼリーくらいの柔らかさかなと想像していたのですが意外としっかりしていました。噛んでも噛んでもまだ残っている感じです。さすがに本物とは全然違いましたが。また、培養液によるものだと思いますが塩味も感じましたし、うま味もほのかにありましたね。

ですが、肝心の牛肉の風味はどう頑張っても分かりませんでした。我々は培養肉を茹でて食べたのですが、別の食べ方をしていたらまた違ったかもしれません。調理法も含め今後色々と試していきたいと思っています。

ー食感についてですが、より歯応えを持たせるために必要なのは細胞の密度ですか?

それもありますね。細胞密度を上げるということは、1cm角の肉の中に1億個細胞があるとしたらそれを2億とか10億とかに増やすことになるので、大量培養が必要になってきます。

現状、大量培養はコストが問題となっていて、いかに下げられるかが鍵ですね。

あとは、本来の肉にあるような繊維感がもっと必要になってくると思います。これについて我々は、細胞に電気刺激を流して「筋トレ」のようなことをさせることで筋線維を成熟させようとしています。

安全性には科学的な基準が必要だ

ー培養肉への注目度が高まる一方で、「本当に安全なのか」と不安視している人もいると思います。安全性についてはどのようにお考えですか?

竹内研究室で作っている培養肉に関して言えば、食品として指定された材料だけを使って作っているので既存の食品と同様問題ないと思っています。

ただ、培養肉を食べて負の影響がないかどうかについては、コロナワクチン等と同様に科学的な基準を設けそれをもとに説明する必要があります。

実際、そのような動きは培養肉においても進んでいます。昨年の11月にはアメリカUPSIDE Foods社が提案した培養肉について、FDA(アメリカ食品医薬品局)がその安全性について、「異議なし」との判断を下しました。

日本でも、細胞農業研究会がルールメイキングに関する提言書を作成し、議論が始まっています。

ですが、科学的な根拠が説明されていても私は食べないという人も少なからずいるでしょう。そのような人たちの理解を得ることは容易ではありませんが、ある程度時間が解決してくれるものだと思っています。

例えば、体外受精も最初の段階では不安要素だらけでした。ですが、そうして生まれた人たちが何も問題なく育っていることで、多くの人が安心して選択肢の一つとして取り入れるようになっているのだと思います。

安全が”安心”に置き換わるには時間が必要なのです。

目指すのは”カニカマ”ではなく”カニ肉”

ー培養肉を日本で食べることができるようになるのはいつ頃でしょうか?

規制をいつクリアできるかによりますね。売ろうと思えばすぐに売り出せる状態ではあると思います。海外では既に売られているところもありますし。

ただ、それは大豆ミートに混ぜ込むような形で作られた肉のようなものもあり、我々が作ろうとしている本物の3次元組織とは全くの別物です。

つまり、タイミングはどれだけ妥協するかによっていくらでも変わるんですね。

我々の求めるレベルを10だとして、それがレベル1の状態でよければ今すぐ市場に出すことはできますし、味がよければビジネスとして十分成り立つと思います。

カニカマも本物のカニ肉とは全く違いますが、美味しいですし市場としてちゃんと存在していますよね。

ですが、あくまで我々の興味はいかに本物に近い肉を作るか、つまりカニカマではなく本物のカニ肉の再現を目指すことにあります。

そこへ向けてはまだ基礎研究の段階で、本当に忠実に肉の構造を再現したものが市場に出るまでにはかなり時間がかかると思いますね。

ー培養肉といっても市場に出される状態やタイミングは様々ということですね

そうですね。どちらがいいという話ではなく、色々なアプローチがあっていいと思います。美味しいものをできるだけ早くというのであればカニカマ的な売り方のほうが圧倒的に優れていると思います。

ですが、もし牛肉が売られなくなったり手に届かない値段のものになったとしたらどうでしょう。培養肉入り大豆ミートだけでは満足しない人もでてくるかもしれません。

カニカマをカニ肉として食べる人はいないでしょうし、カニカマを改良してカニ肉に近づけようとしても限界があると思います。ですから、そのような時のためにも組織発生学的にちゃんと作ったお肉を作り世に出していきたいという思いもあります。

また、本物の肉を0から再現できるようになれば、様々な調整が可能になります。リンパ管だけ抜いてみたり、ある成分だけ増やしてみたりすることが可能になるということです。そうすれば、もしかすると我々が出会ったことのない肉を作ることができるかもしれません。

基本的に肉は本物に近づけば近づくほど美味しくなるというのが私の考えですので、まずは本物の肉の再現を目指します。そして、それを通過して既存の肉を超えていければ面白いですね。

消費者と密なコミュニケーションを

ーいざ規制を乗り越え日本でも市場に出るとなった時、消費者により受け入れられるためには何が必要なのでしょうか?

どのようなアプローチであれ、まずは技術革新によってより安く美味しいものにしていかなければならないと思います。

そして、一般の方とのコミュニケーションを絶やさないことも重要です。社会のマジョリティの価値観やライフスタイルは刻々と変わっていきます。今と10年後では何を食べるかやどう生きるかということへの考え方は違っているはずです。

そのような人々のスタイルに合わせてどのように販売していくかを考えていくべきだと思います。

とはいえ、いくら工夫したとしても多少の反発は避けられません。

新しいものが世に出る時は、常にそれに対して懐疑的な論調が生まれます。培養肉も例外ではないでしょう。

例えば、携帯電話が出てきた時、その電波が有害なのではないかという人たちが一定数いました。今考えると信じられないですが、携帯の電磁波を避けるためのエプロンや電磁波から脳を守るためのヘッドセットも注目されていました。。ですが、今となっては、そのような懸念もなくなり、みな当たり前にスマホを使って生活しています。

数十年後、培養肉が社会に浸透しているのか、それとも世の中に受け入れられず「昔そんな技術もあったね」と言われているのか。それはその時になってからのお楽しみですね。