ステーキ、ハンバーガー、ハンバーグ、焼肉、しゃぶしゃぶ、、、

聞いただけでお腹が空いてくる料理の数々。

「お肉」は世界中で愛されるまさに食卓の主役だ。

だが、そんなお肉について、ネガティブな議論が増えてきていることをご存じだろうか。

「持続可能な社会」を目指しさまざまな変革が求められている現代社会において、肉に関しても多くの問題点が指摘されているのだ。

牛が地球温暖化に影響を与えていることや、人口増加により食肉が不足してしまうという懸念、さらに動物を殺して食べることに抵抗を感じる声が大きくなってきたことなど、議論は実にさまざまな切り口からなされている。

これらの課題に関わる議論は、今後さらに活発になっていくに違いない。

とはいえ、お肉好きは皆こう思うはずだ。

「これらの問題・課題は認識しているが、お肉を食べるのをやめることはできない。これからもお肉を食べ続けたい」

そんな二つの願望を同時に叶えうるアイデアが、今世界で大注目されている。

それこそが、「培養肉」だ。

「培養肉」は英語では"Cultured meat"と呼ばれることが多いが、”Lab-grown meat"という表現もある。培養肉は、その名の通り「実験室で育てられる肉」である。

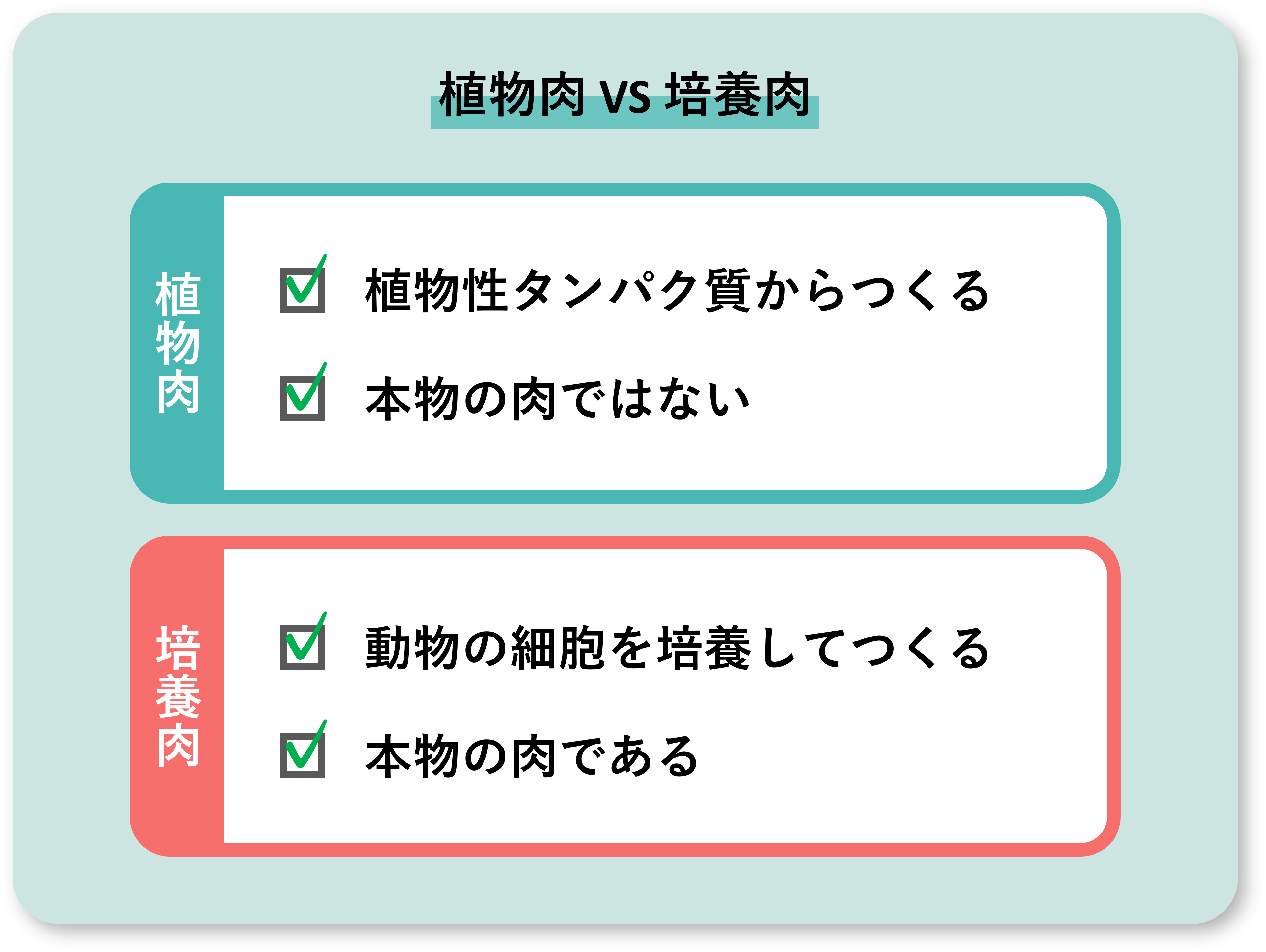

既存の肉に代わる「代替肉」としては、「植物肉」「大豆ミート」と呼ばれる植物性タンパク質を用いたものもあり、混同するかも人も多いかもしれないが、それは全くの別物だ。

大豆などから作る「植物肉」とは違い、「培養肉」は動物の細胞から生まれる「本物の肉」であるのだ。

もしお肉を実験室で作ることができれば、私たちは「本物の肉」を食べ続けながら、大量の牛を飼育し殺す必要がなくなり、また肉が供給不足に陥ることもなくなるというわけだ。

そんなさまざまな課題解決の一手になりうる「培養肉」に世界が抱く期待は大きい。

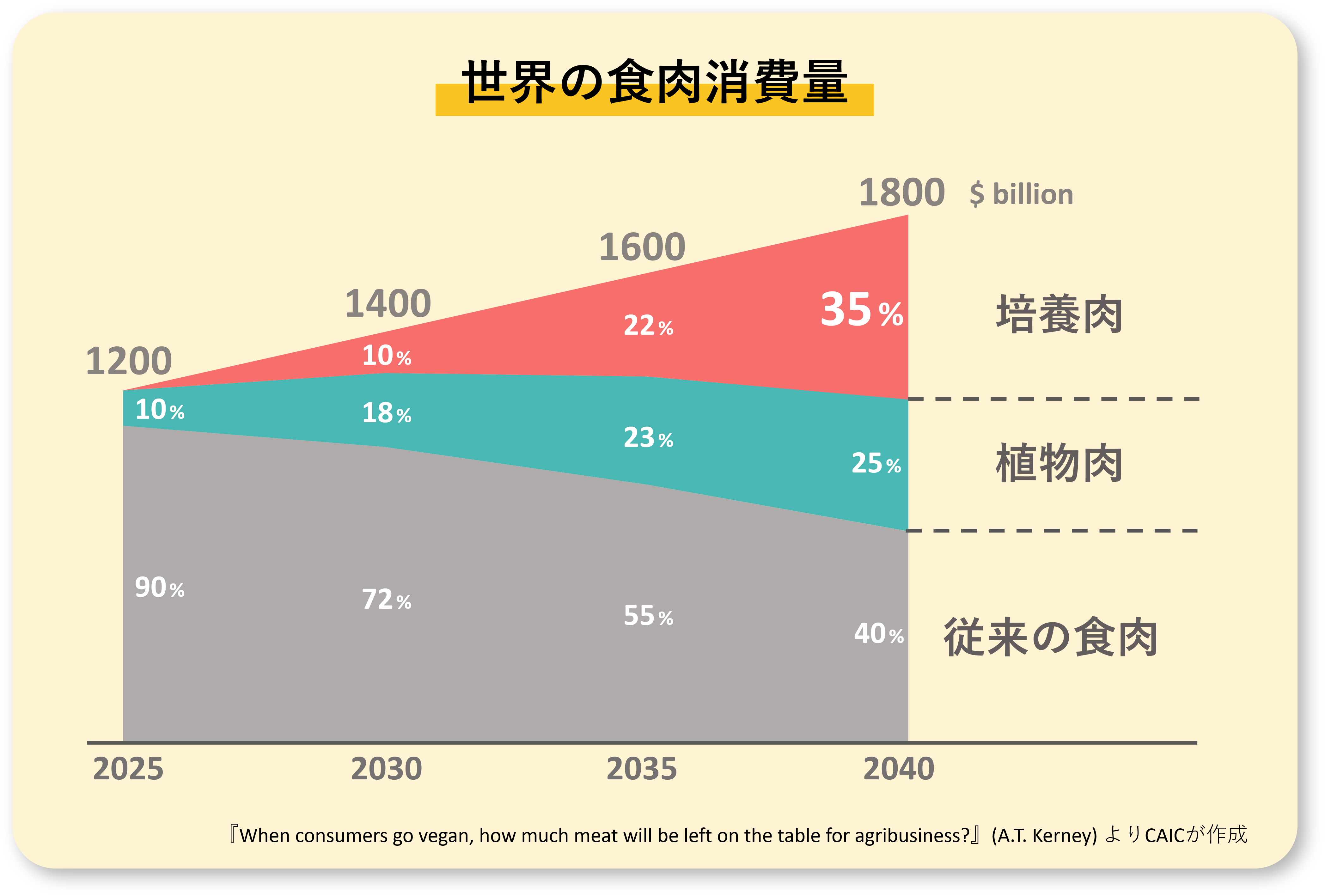

A.T.カーニーのレポートによると、2040年には世界の食肉市場の35%(約65兆円の市場規模)が培養肉で代替される可能性があるという。

未来の食肉市場を担うかもしれない「培養肉」

それは一体何なのだろうか。どのような可能性を秘めているのか。

日本細胞農業協会のオリジナル記事第一弾では、今注目を浴びる「培養肉」の正体を、2回に分けてじっくりと解説していこうと思う。

まず今回は、「培養肉」の持つ可能性とこれまでの歩みについて紐解いていこう。

1. 培養肉が解決しうる社会課題たち

1.1 実は牛も地球温暖化の原因だった

「牛のゲップが地球温暖化に影響を与えている」

という話は今やそこそこ有名だろう。

牛のゲップにはメタンガスが含まれており、それは二酸化炭素よりもはるかに高い温室効果があるのだ。

だが、その影響力の大きさを認識できている人は決して多くないのではないだろうか。

牛のゲップ問題は「こんなところからも温室効果ガスが!」というような雑学程度で片付けられるものではない。

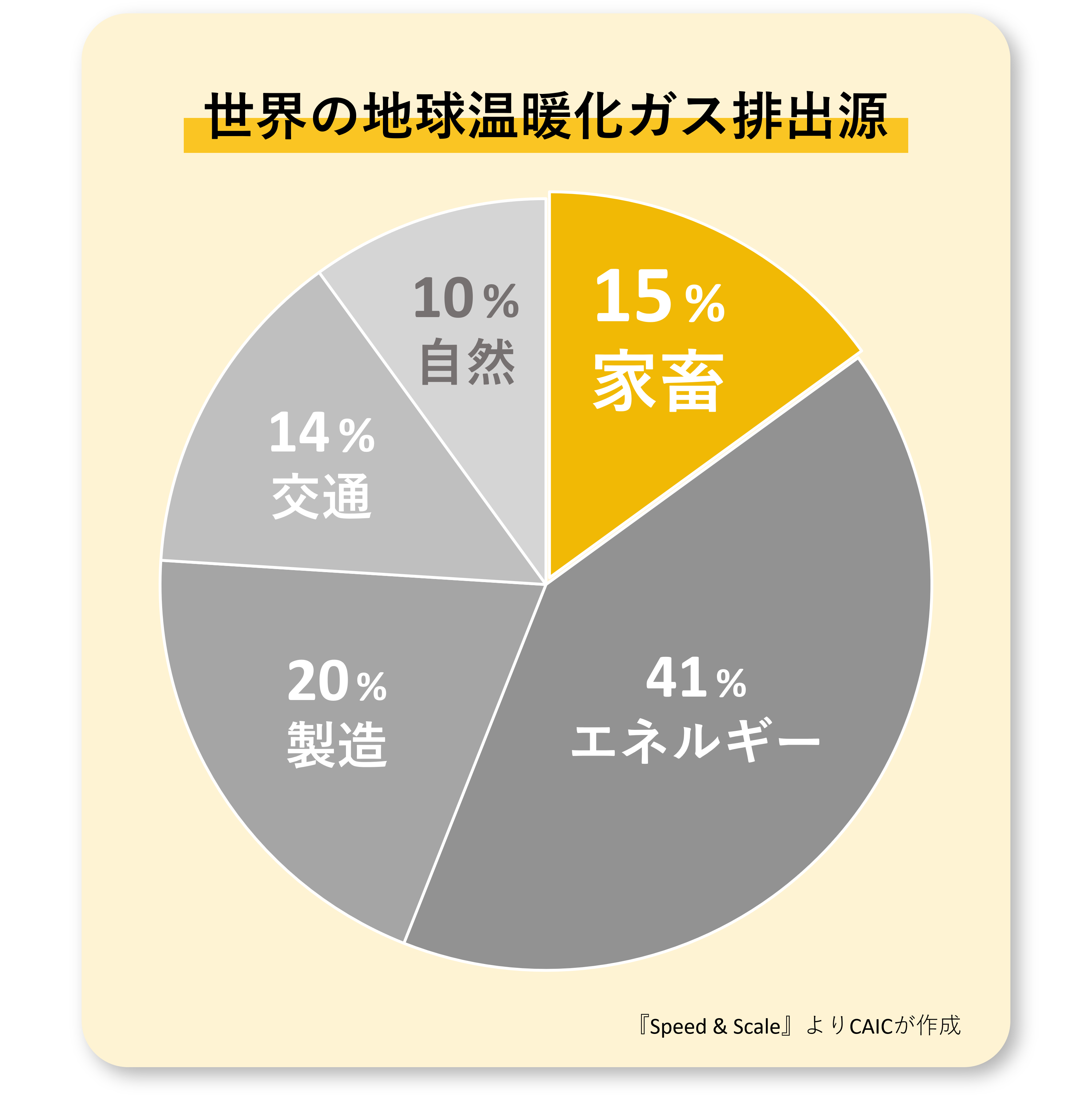

今世界では年間で二酸化炭素590億トン分もの温室効果ガスが排出されているのだが、そのうち約15%は農畜産業からであり、車など交通関連で排出される温室効果ガスの量よりも多いとされている。その農畜産業から排出の代表格が「牛のゲップ」なのだ。

世界がカーボンニュートラル、つまり「温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指す上で、私たちはこの農畜産業からの排出を大幅に削減しなければならない。

intelの創業者でありアメリカの代表的な投資家John Doerrは、著書「speed & scale」にて、「牛肉・乳製品の年間消費量を2050年までに50%(30億トン)削減しなければならない」と述べている。

そのためには、現在は全世界で13億頭もいる牛の家畜を減らしていくことは欠かせないだろう。

また、家畜の飼育は広大な土地を要する。

牧草地、そして飼料用の農地を確保するためには、森林伐採といった自然破壊は避けられない。実際、世界有数の畜産大国であるブラジルは、さらなる牧草地の拡大のために森林を破壊しようとしているとして非難を浴びている。

さらに、そもそも家畜の飼育には広大な土地のみならず大量の飼料や水が必要となる。資源の効率化が強く求められる産業であることは間違いない。

このような農畜産業が抱える課題の有力な解決策に培養肉はなりうるわけだ。

1.2 動物を殺さずにお肉を食べれる社会へ

倫理的な観点からも、培養肉は我々をより良い未来へと導いてくれるかもしれない。

日々罪悪感を覚えながら肉料理を食べている人は少ないだろう。しかし、我々が日々お肉を食べているのは、それだけの家畜が食べられるためだけに生まれ育てられ殺されているからだ。

そのことを快く思う人はいないはずだ。

実際、それに抵抗を感じる人も増えてきている。

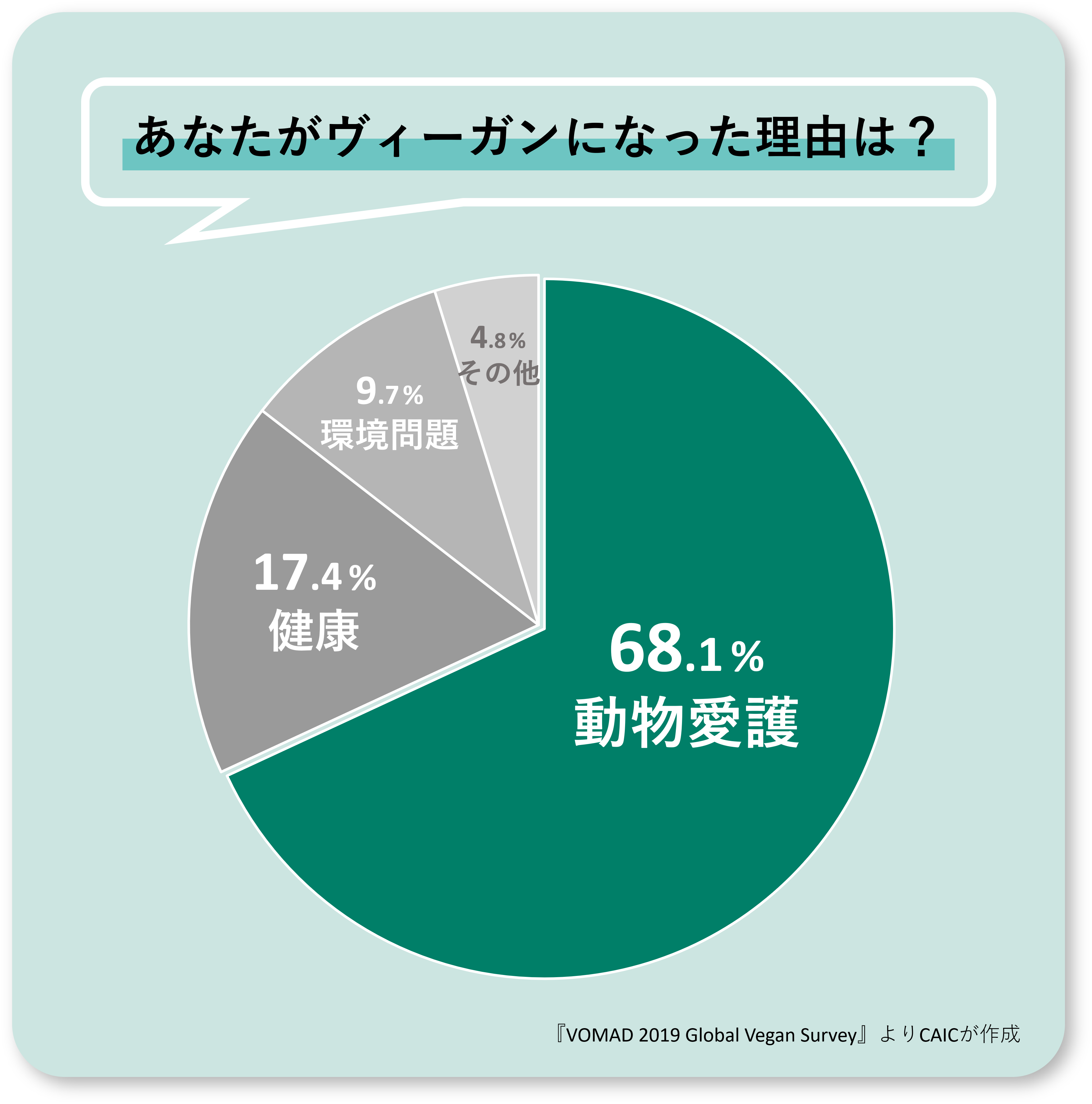

近年増加してきている「ヴィーガン」を対象にした調査を見てみよう。

「あなたがヴィーガンになった最大の理由は?」という質問に対し、実に7割近い人が**「動物愛護」**であると答えている。

日本では健康意識の高い人の新たな食習慣というようなイメージを抱かれやすいヴィーガンだが、実は「動物愛護」が最大の動機である人がマジョリティなのである。

培養肉の技術が確立されれば、そんな肉を食べることへの倫理的な葛藤も解決することができるのだ。

「サピエンス全史」の著者として知られる歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリはこのように語る。

「細胞農業の技術のおかげで、人間はまもなく、毎年何十億もの家畜を飼育し、殺すのを止められるかもしれない。そしてさほど遠くない将来、工業的畜産を戦慄をもって振り返るかもしれない。幸い、今は過去の遺物となった、奴隷制と同じ人類史の汚点として」

(『クリーンミート 培養肉が世界を変える』(ポール・シャピロ)序文)

今の動物愛護論者の主張がしっくりこない人でも、このような未来観には納得できるのではないだろうか。そんな未来へ向け「培養肉」は重要な役割を担うことになるはずだ。

1.3 世界を「タンパク質不足」から守る

現在、世界の人口は増加を続けている。

国連の『世界人口推計』の報告書によると、2030年には約85億人、2050年にはおよそ100億人に到達すると予測されている。

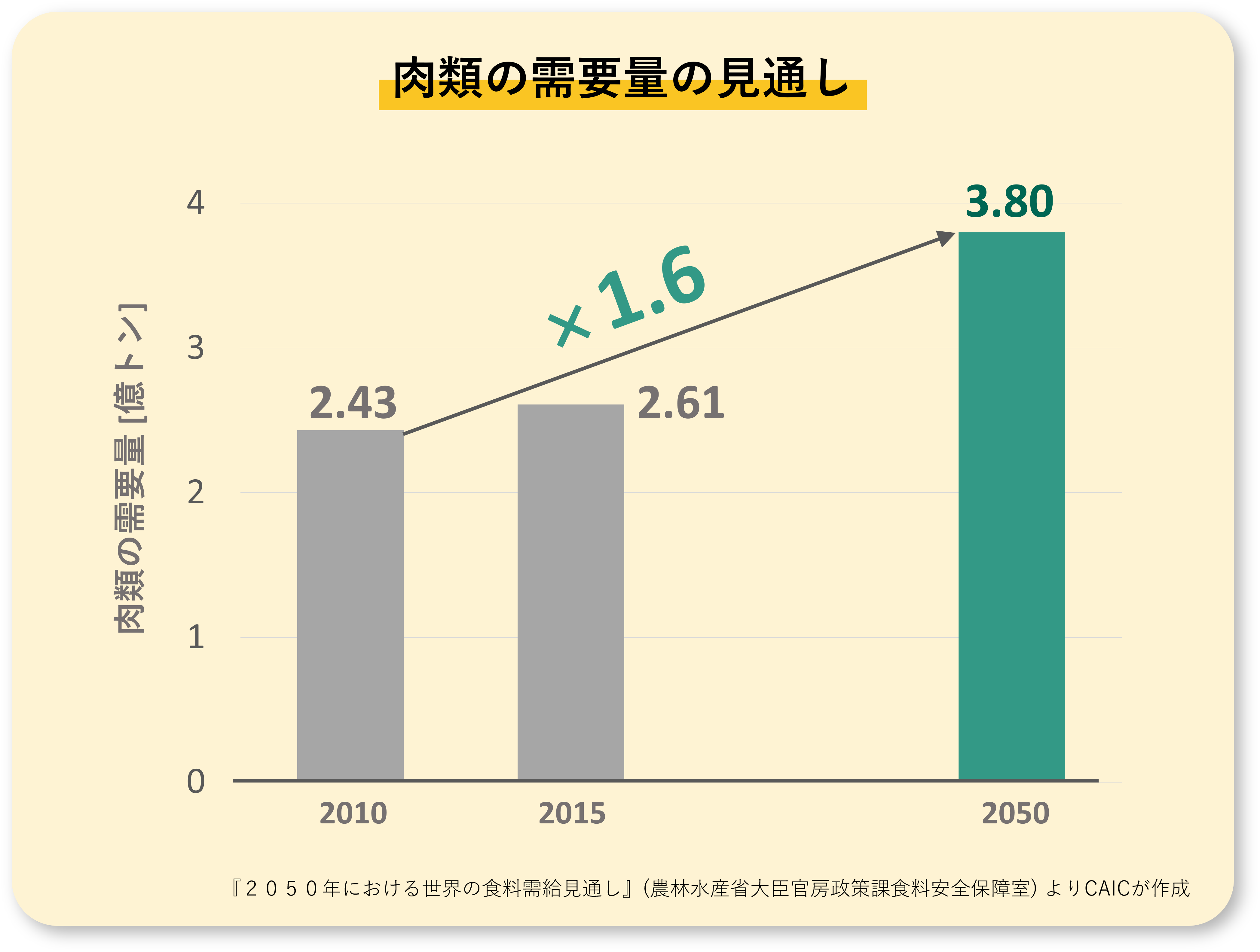

それに応じ必要な食糧も増える。同推計によると、2050年の肉の消費量は現在の1.6倍にもなるとも言われている。

となると、それだけの肉をさらに生産しなければならなくなる。だが、1.1でも触れた通り牧草地の拡大することは環境破壊に繋がるためなかなかできない。

そうなった時、現状のままでは我々が肉から取るべきタンパク質が不足してしまうこととなる。これが「タンパク質危機(Global Protein Crisis)」とも言われている深刻な食糧問題だ。

この危機の解決策として、肉ではないものからタンパク質を摂取していこうという動きもある。昆虫食がその代表例だ。

そして、もちろん培養肉もその強力な一つのソリューションになる。実験室で効率的に肉を「培養」できるようになれば、供給が尽きることはなくなると言って良いだろう。

このように、「培養肉」が解決しうる問題は多岐に渡る。環境問題、食料問題についてはタイムリミットのある課題であり、解決策としての「培養肉」は今後さらに注目を浴びることとなるだろう。

そんなさまざまな課題と密接に関わる「培養肉」。

その技術はこれまでどのように発展してきたのか。続いては、培養肉研究の歴史を読み解いていこう。

2.「培養肉」研究のこれまで

2.1 「培養する」というアイデアの誕生

狩猟、栽培、飼育、合成、発酵(醸造)

人類はこの長い歴史の中でこれらの5つの方法で食料を生産してきた。「培養」はもし確立すれば6つ目の新たな食料生産方法となる。

そんな「培養」だが、19世紀から概念として存在していたと言われており、SF作品には何度も登場していた。

そして20 世紀初頭に、すでにそれは現実的なアイデアとして語られ始める。

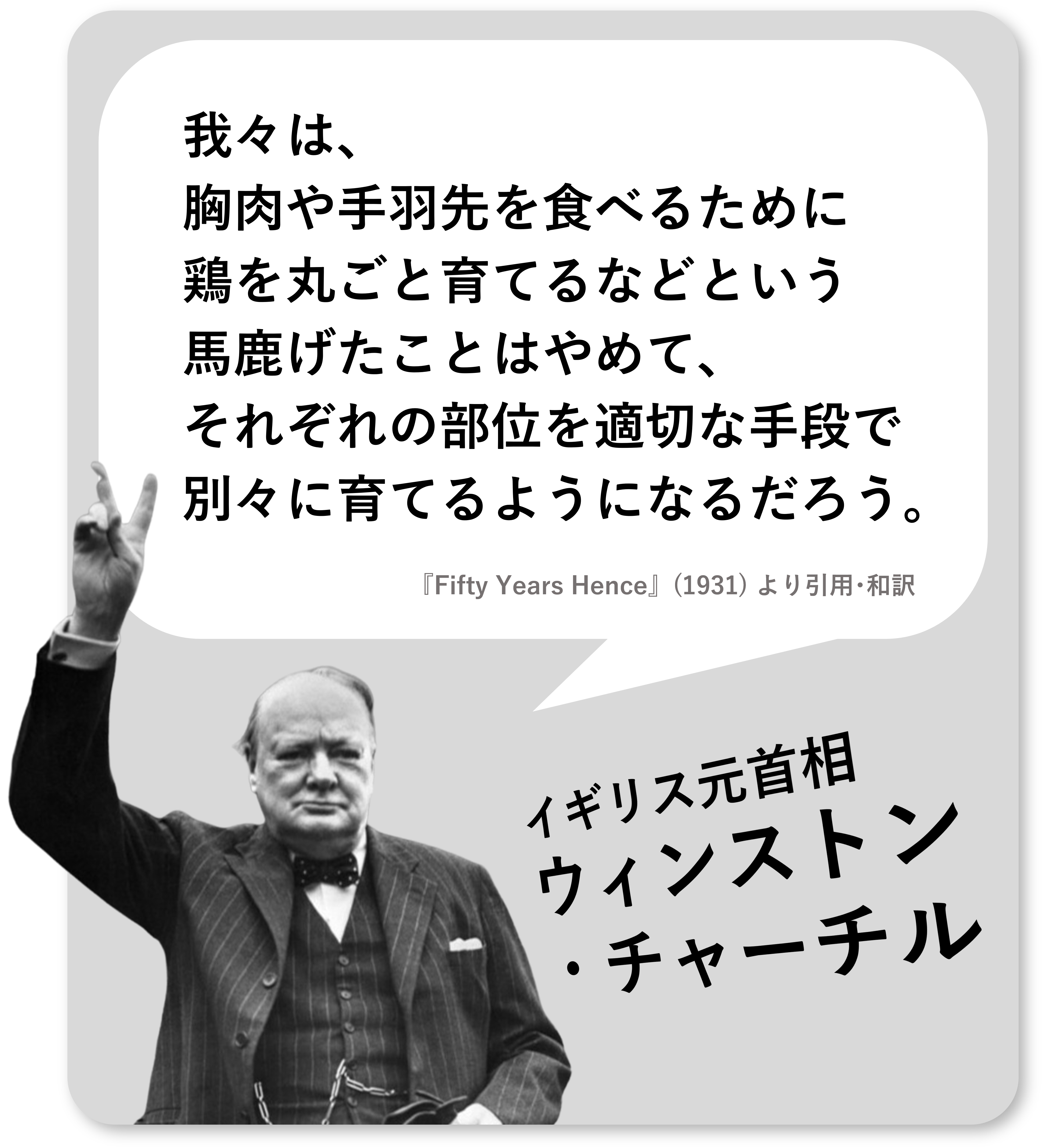

イギリスの元首相ウィンストン・チャーチルは1931 年に発表したエッセイ”Fifty Years Hence”で以下のような「予言」をしている。

2.2 徐々に広がる研究開発

その後、「培養して食べる」ことを目指した研究開発は、2000 年代に本格化していった。

初期段階でこの技術に目を向けたのは宇宙機関だ。

NASAは宇宙での肉の供給方法として「培養」に注目した。そして、金魚の筋細胞を培養する試みを行うプロジェクトに資金提供などを行った。

2004年にはNPO団体New Harvestが誕生。

初期段階の研究に対する資金提供などの活動を行うこの団体は「Cellular Agriculture(細胞農業)」という言葉を初めて使ったとも言われており、現在にかけて細胞農業業界を先導する組織だ。

同時期に、動物愛護の文脈でも培養肉への注目が集まり始める。

2008 年、アメリカの動物愛護団体PETA が、培養チキンの製造を商用化できるレベルで実現した最初のチームに100万ドルを支払うと発表し、話題を呼んだ。

2.3 3000万円のハンバーガー誕生

そして、2013年ついに世界で初めて培養肉を使ったハンバーガーが誕生する。

これは、オランダのマーストリヒト大学のMark Post教授によって開発された。

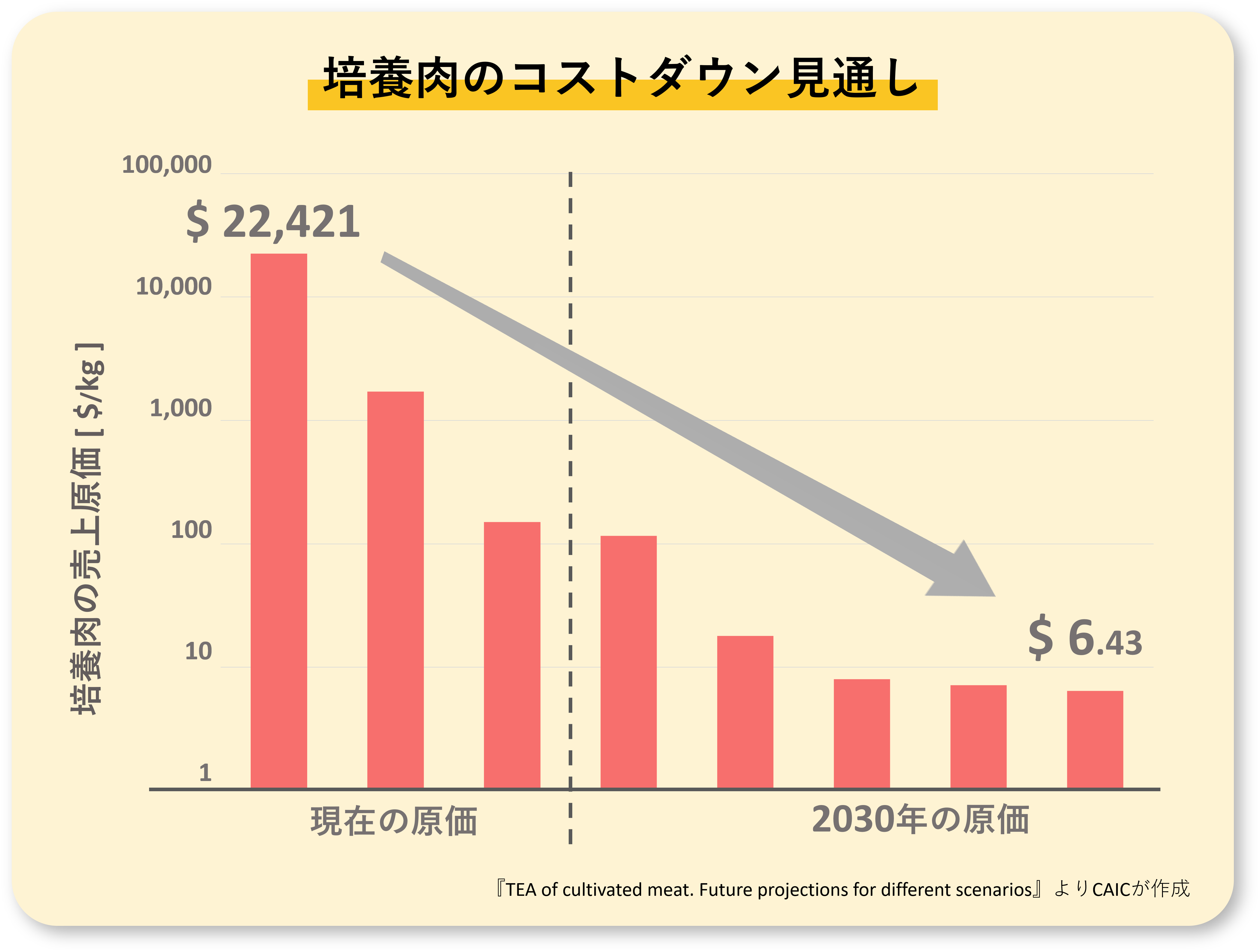

そのハンバーガー1つの値段は、研究費込みで約3000万円。商用化にはほど遠い値段ではあるが、人間が培養肉を食べる未来を感じさせる歴史的なものとなった。

Mark Post は商用化に向けMosa Meatを創業。同社は現在100億円をこえる資金を調達しており、商用化へ研究を進めている。

このように、19世紀から生まれた「培養肉」というアイデアは2000年代に本格化し、Mosa Meatを筆頭に、今や世界中で数多くの細胞農業スタートアップが生まれてきている。

このように、培養肉はSFの中で描かれる架空の食べ物から、さまざまな課題の解決策となりうる現実的な手段として注目をされるようになり、今では世界中の企業・スタートアップが参入している。

だが、普及への道のりはまだまだ長い。

後編では、そんな培養肉研究の「現在地」を眺めていくこととしよう